|

第14回 下鴨神社の御手洗祭とみたらし団子 「風そよぐ ならの小川の夕暮れは みそぎぞ夏のしるしなりける」 以前、下鴨神社のすぐ近くに住んでいましたので、御手洗祭の時にもお参りしました。昨年30年ぶりに行って来ました。はき物をぬいで、池につながる御手洗川に入ると、外は35度の猛暑ですが湧き水は20度を下回り、冷たいったらありません。炎天下を汗だくで辿り着きましたが、一瞬で汗はひき、穢れもきれいに流されたような、爽快な気分となりました。これぞ禊ぎと実感できる神事です。今年の御手洗祭は7月25日(金)から29日(火)土用の丑の日当日まで、早朝5時30分より22時の間に行われます。

御手洗祭の帰りは、神社の西にある加茂みたらし茶屋で休憩です。「みたらし団子」は御手洗祭において、神前にお供えされる神饌菓子です。鎌倉時代後期、後醍醐天皇が難を逃れて洛北に向かう途中、糺の森(ただすのもり、下鴨神社の境内に広がる原生林)の御手洗池で水をすくったとこ 今回、上賀茂神社、下鴨神社について調べていて、その末社である賀茂神社が全国に300も存在することを知りました。また、古代に賀茂氏という豪族がいてその氏神を祀る神社が賀茂神社であることも判明しました。『方丈記』の鴨長明はなんと下鴨神社の禰宜(ねぎ、神職)の息子でした。

(2014.7.1記) |

|||||||||

第13回 6月16日「和菓子の日」 6月15日はしらはぎ会総会でした。2年間の副会長のお役をこの日で終えることとなりましたが、このエッセイはもう少し続けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 私は子どもの頃から帽子が好きで、春から夏は日除け、秋から冬は防寒

と、いつもかぶっています。総会の前日、所用で上京した折、V帽子店に立ち寄りました。するとデザイナー兼制作者であるオーナーが独立して1周年ということで、記念の品をプレゼントしてくれました。驚いたことにそれは、紳士の帽子を白い練り切り、 その時宿泊したホテルの隣が「とらや」赤坂本店でした。のぞいたところ、6月16日は「和菓子の日」ということで、それに因んだ嘉祥(かじょう)蒸羊羹がありました。 実は私が「和菓子の日」の存在を知ったのはたった1年前のことです。京都のお菓子屋さんでは貼り紙すら見かけません。 「嘉祥の儀」は江戸時代に最も盛んになり、幕府では江戸城の大広間に約2万個の菓子を並べ、将軍から大名、旗本など御目見得以上の諸士に与えました。宮中では天皇から臣下へ1升6合の米を賜い、公家たちは菓子屋の「虎屋」と「二口屋」で米を菓子に換えていました。 今回、とらやで求めた「嘉祥蒸羊羹」は黒砂糖の餡に小麦粉・葛粉を混ぜて蒸し上げた、練り羊羹とは違う素朴な食感でした。甘さもかなり控え目でとても美味しかったです。 冒頭で紹介した帽子のお菓子は、本当に食べるのがもったいなくてしばらく眺めていましたが、やはり、生菓子は本日中にお召し上がりください、ということで潔くいただきました。

(2014.6.26記) |

|||||||||

第12回 まつりと「大柏餅」 浜松っ子にとって5月の連休は「ゴールデンウィーク」ではなく「凧」です。5月3、4、5日に行われる「浜松まつり」の凧揚げ、夜の屋台引き回し、そして何百人もの人がオイショ、オイショと練る「練り」を全部合わせて「凧」といいます。 今年、50年ぶりに中田島の凧場で初凧を揚げるのを間近で見ました。8帖(3.25m 四方)もの大凧が人の力と風を受けてふわりと揚がり、空高くぐんぐん揚がっていくさまは見ていて感動しました。浜松の凧揚げは、家に男の子が初めて生まれた時の端午の節句に初凧を揚げる行事なのです。 ところで、高校時代の古文で「まつり」といえば葵祭のこと、と習った記憶があります。京都で5月15日に行われる葵祭は賀茂御祖(みおや)神社=下鴨神社と賀茂別雷(わけいかづち)神社=上賀茂神社の例祭で、古くは賀茂祭と称し、平安中期の貴族の間では単に「祭り」といえば葵祭のことをさしていました。 10年ほど前、友人がこの上賀茂神社での「社頭の儀」の招待状をもらったからと誘ってくれたことがありました。3時半からの儀式を楽しみに出かけたのですが、あいにく昼から雨となり、雨脚はどんどん強くなって、とうとう下鴨神社からの行列は中止。勅使や齊王代はタクシーで到着となり、境内で行われるはずの儀式は社殿の中となって結局見られず、奉納の舞は中止となってしまいました。「路頭の儀」と呼ばれる行列は何度か見たことがありますが、せっかくの「社頭の儀」が見られず惜しいことでした。その時聞いた話では、行列が御所を出て下鴨神社までは到着しても、上賀茂神社に無事到達するのは5割しかなく、そのくらい、この時期は雨が多いのだそうです。そういえば、齊王代が選ばれたときの挨拶に「てるてる坊主を作って当日のお天気を祈りたい」というのがよくあります。 話は端午の節句に戻ります。5月5日の端午の節句の供物として食べられるものに「ちまき」と「柏餅」があります。ちまきは中国伝来のものですが柏餅は日本のもので、江戸時代中頃から江戸で食されるようになり、後期には,江戸では主に柏餅、上方では主にちまきという風習が定着したようです。 元祖まつりの「葵祭」と浜松まつりの初凧のお祝いにちなんだ「大柏餅」。浜松の風をいっぱい吸い込んだ5月でした。

(2014.5.21記) |

|||||||||

第11回 桜と花筏 私が京都に来て最初に感動した桜は、円山公園の枝垂れ桜でした。今まで見たことのなかった圧倒的な存在感で大きく枝を広げた姿は見事でした。この祇園枝垂れ桜は京都の桜守として有名な佐野藤右衛門さんの先代が育てたことで知られています。単純な私はこの桜が見られれば幸せで、毎年円山公園に会いに行くという気持ちで花見に出かけていました。 佐野藤右衛門さんは京都の西、嵯峨野の広沢池の近くで造園業を営む方で、現当主は16代目です。具合の悪い桜があると聞けば、全国、世界のどこへでも飛んでゆき、治す桜守としては3代目ということです。  ちょうどその頃、山科に引っ越し、近くに醍醐寺があるということで出かけたところ、霊宝館の奥に見事な枝垂れ桜があるのを知りました(写真上)。醍醐寺は太閤秀吉が豪勢な花見をしたことで有名です。醍醐寺にはもうひとつ、美しい庭園を持つ三宝院があり、門を入ってすぐのところに土牛桜と呼ばれる枝垂れ桜があります。これは日本画家の奥村土牛が描いて有名になったので、この名がついています。その絵は東京広尾の山種美術館が所蔵していて、切手にもなっています。今年、久しぶりに土牛桜を見たら、かつてより枝を延ばし、支える柱が随分増えていると思いました。そこで、枝の下から花を見上げることができました。それでも私はやはり霊宝館の奥の方にある枝垂れ桜が一番好きです。近づけないように柵はありますが、気品に満ちて堂々と枝を横に張り巡らし、咲き誇る姿を見ると「これ以上なにをお望みですか」と言っているように感じます。さらに、霊宝館の中に入りガラス張りのサンルームで、この枝垂れ桜を背面から見ることができるのもうれしいことです。ここの椅子に腰掛けて、また違う角度からしばらく眺め、「ああ、今年のお花見もよかった」と帰路につくのです。実は見頃の桜を見られたのは通い初めて何年も経ってからでして、近くに住んでいても遅すぎたり早すぎたりで、なかなかほぼ満開という機会には恵まれませんでした。 と、その時ふと思ったのですが、利休は秀吉の命で切腹させられることになりました。それも桜の季節に。秀吉の醍醐の花見はその7年後ですが、私が今、もっとも美しいと感じている醍醐の桜と「花筏」

の取り合わせはあまりにも皮肉ではありませんか。

(2014.4.14記) |

第10回 雛祭りと引千切り(ひちぎり) 3月の京都は日差しも明るく、春はすぐそこまで来ているようですが、気温が低く、雪の舞う日もあります。そのせいでしょうか、家庭のものは別として、人形寺として知られる宝鏡寺(上京区寺ノ内通、堀川東入ル)や、江戸時代の享保雛をはじめ紫宸殿写しの古今雛を所有することで有名な料理屋ちもとでは、3月1日から4月3日まで雛飾りをしています。 今回、雛飾りのことを調べてみましたら、御殿飾りは江戸時代後期に、京都の御所での生活を華やかに細かく再現したもので、関西で普及したとのことです。一方、江戸ではお道具を沢山並べるために段飾りが主流であったようです。京都とその周辺で製作されていた御殿飾りは昭和10年代に入ると、名古屋や静岡などの東海地方においても量産されるようになります。戦時中、一時中断するものの、戦後復興とともに中部東海地方では金具で派手に装飾された御殿飾り雛が製造され、流行したようです。それが、昭和30年代後半、ぱったりと姿を消し、関東出身の段飾り雛が全国に普及していきます。義妹や私の雛人形はちょうど流行の最後の時期のものだったようです。 冒頭で触れた京料理の「ちもと」は享保3(1718)年創業の老舗で鴨川のほとり、四条通りを南に下がった西石垣(さいせき)通りにあります。同じ筋を四条より北に上がると先斗町(ぽんとちょう)です。

3月3日の雛祭りは元々5節句のひとつ「上巳(じょうし)の節句」で、年齢、性別に関係なく草、わら、紙で造った人形(ひとがた)で体を撫で、穢れを移し、海や川に流していた禊ぎの風習でした。それと平安貴族の子女が、かわいらしい人形でしていたひいな遊びが結びついて、後の雛祭りになったようです。

(2014.3.13記) |

第9回 吉田神社の節分祭と生八つ橋 2月3日の節分には京都中のあちこちの神社仏閣で節分祭が行われます。その中でも京都の二大節分祭といえば、吉田神社と壬生寺です。節分当日は、この二つの神社を結ぶ市バスが特別に出るほどで、多くの人は両方をハシゴしてお参りするようです。

本殿よりさらに山の上に行くと大元宮があり、ここには全国の神々がお祀りされています。私たちはここで、遠江の国とつれ合いの故郷である駿河の国の神様たちをお参りします。 さて、お祭なので参道にはびっしりと800もの露店が並び賑わいます。いわゆるテキ屋と呼ばれる露店のみではなく、京都の老舗も出店しています。例えば、五色豆で有名な「豆政」、漬け物の「大安」そして「聖護院八つ橋」などです。私はいつも豆まきの豆を「豆政」で求めます。かみしめて美味しい豆なので、年の数より1つ多く食べるという習わしで、個数が年々増えても苦になりません。 今回、聖護院八つ橋総本家を調べてみましたら、創業は1689年(元禄2年)、近世箏曲の祖「八橋検校」にちなんで命名された琴形の焼き菓子が八つ橋です。うるち米のみを使い、薄くのばしたものを短冊に切り、反りをつけて焼いたものです。京土産として有名になったのは明治32年、吉田神社節分祭で出張販売されたり、明治37年日露戦争時、七条駅(今の京都駅)の開業にともない、駅での立ち売りがなされたりしてからのことのようです。

ところで、なぜ我が家では節分祭に毎年お参りに行くかと言えば、昔つれ合いが、受験の時に吉田神社に神頼みしてなんとか合格したので、一生お礼参りに行くことに決めたからなのです。 (2014.2.20 記) |

第8回 川端道喜の「御菱葩餅(おんひしはなびらもち)」

シリーズ第2回で粽の川端道喜が室町後期より、御所に餅を納めていたことを書きました。道喜といえば、粽と裏千家の初釜で使われるお菓子「はなびら餅」が有名ですが、そもそもの始まりはどんなものだったのでしょうか。 さて、作り方です。外側の餅は元々搗(つ)き餅でしたが、茶道のお菓子としてはお腹にもたれるので、餅粉という糯米(もちごめ)の粉を少量の砂糖で溶いて蒸し上げ、それを麺棒でできるだけ薄くのばしたものになりました。水飴を入れた求肥(ぎゅうひ)はいつまでも固くならないのですが、そうすると味が餅から遠のいてしまうため、道喜では水飴を入れません。同じ手法で、赤い餅皮を作り、菱形に切り、それを付着させます。 それではいよいよ、食べ方です。黒文字でスパッと切ったら、味噌が流れますし、食べるのにも四苦八苦します。「御懐紙に包んで、端を少し折り曲げて、口元を隠して、そのままかぶって食べるのが失敗の少ない召し上がり方です」と先代の道喜のご主人が語っています。第3回で紹介した、竹筒入り水羊羹みたいにコツがいりますね。 1月7日から裏千家のお家元では初釜式が始まります。毎年7日の夕刊には「今日庵」での初釜のことが写真とともに掲載されます。1年前、知嘉子さんに伺ったお話では「2月の初旬まで、眠る間もないほど作り続ける。夜中の2時3時にごぼうの皮むきをしている人なんて、日本中探しても私ひとりやろと思ったら、なにか笑えてくるわ」との言葉には絶句してしまいました。 道喜が作る他のお茶のお菓子は意外なほど控えめです。いただいた時につくづくそう思いました。それは一服の抹茶をひきたてるためのもので、決して自己主張しない。後で味わうお茶が主であるという分をわきまえているのです。 参考文献 (2014.1.14 記) |

第7回 花街の事始めと「試みの餅」 師走の京都の風物詩と言えば南座の「顔見世」です。 そして12月13日は「事始め」。私は京都に来て初めてこの言葉を知りました。正月事始めのことで、この日からお正月を迎える準備を始めるのだそうです。昔は事始めの日から煤払いをしたり、門松やお雑煮を炊くための薪などお正月に必要な木を山へ採りに行ったりする習慣があったそうです。また、1年の感謝をこめて、本家や得意先などへの挨拶回り、つまりお歳暮を贈るのもこの日から始めたということです。 さて、今回取り上げるのは「試みの餅(こころみのもち)」です。この奇妙な名前を初めて耳にしたのはたった1年前のことです。第2回で取り上げた川端道喜にまた言及しますが、この「花びら餅」で名高い道喜が年末の27、28,29の3日間だけ、一般に販売する花びら餅を「試みの餅」というのです。お正月に裏千家の初釜のために作るものを年末に試作して販売するという意味です。昨年、ご縁があって28日に予約、入手することができました。花びら餅については次回、詳しく書きます。 余談ですが、黒文字を入れた途端、写真を撮っていなかったことに気付きました。すぐお店に電話して、翌日また受け取りに行ったのでした。ちょうど13日でしたので、京都にある五つの花街の一つ、宮川町筋を歩いていくと、綺麗どころが美しい着物姿で通るのを写真に収めようと、30センチもあるかと思われる望遠レンズ付きカメラを持ったおじ様、というよりお爺様たちがズラリと待ち構えており、一瞬緊張してしまいました。

(2013.12.15 記) |

第6回 栗むし羊羹 秋の味覚の代表格、栗を使った和菓子といえば「栗むし羊羹」です。私の栗むし羊羹好きは子どもの頃、浜松田町の「梅月」のを頂いていたことによるのではと思います。 さて、京都で出会った栗むし羊羹といえば、やはり「甘泉堂」です。第5回で取り上げた水羊羹のお店です。9月末で水羊羹は終了、10月1日から3月いっぱいまでが栗むし羊羹の販売です。 もうひとつ京都の栗むし羊羹でお勧めしたいのは「仙太郎」という和菓子屋さんのものです。ここは明治19年創業、割と新しいお店ですが、丹波(京都府北部)にある自社工場の敷地内で米、小豆の栽培はもとより、栗園まで自前とのことです。 浜松にもう一度戻ります。忘れてはいけないのが「巖邑堂」の栗むし羊羹です。明治5年の創業、伝馬町の地で今でもここ1店舗でのみ商いをしています。「梅月」が郊外に移転してしまった為、私は浜松に帰ると自転車で巖邑堂に買いに行っています。お店に隣接した工房で5代目当主や職人さん達がお菓子を作っているのが垣間見え、作りたてを味わえる喜びを感じます。地元掛川産の栗を1つ1つ手剥きし、自家製餡で作っているそうです。 「風味」と「程よい口どけ」が身上の栗むし羊羹。秋の私の楽しみはこれに尽きます。

参考文献 直中護「丹波の栗」(『和菓子歳時記』2005) (2013.10.28記) |

第5回 水羊羹 京都の夏の暑さは格別でして、とくに今年の猛暑には参っています。浜松も日中は暑いのですが、夜になると気温が下がり、熱帯夜になる日数は少ないのではないでしょうか。35年も京都の夏を体験しながらこの暑さには一向に慣れません。年々体にこたえるばかりです。

ところで、冬に食する水羊羹をご存じでしょうか。田丸弥という胡麻あえをおせんべいにした「白川路」で有名なお店が、冷え込む日のみ作っている「京の冬」という水羊羹があります。あいにく、私はまだ味わったことがなく、先の大村しげさんの文章で知りました。1月の寒の頃、あしたの朝はきっと冷え込みが厳しいだろうと思った時、夜から小豆を炊き始め、その小豆の汁に寒天を混ぜて、ぐつぐつと煮えた熱いもんを塗りの薄い箱へ流し込み、明け方の冷気でそれを固める。そして、越前塗りの船のまま、大村さんの家に届くのだそうです。今も届けられているお宅はあるのでしょうか。 また、福井にも冬に水羊羹があります。何年か前、家族が福井へ行った折、「冬なのに水羊羹を売っていた」と買って来てくれました。不思議な感じでしたがへらで切り分け、賞味しました。 さて、甘泉堂の水羊羹に戻ります。京都で暮らし初めて最初の初夏にこれに出会った時の衝撃は忘れられません。口の中で溶けてしまいそうな、この瑞々しさが水羊羹なのかと一人納得してしまいました。それ以来、私にとって京都の夏になくてはならないものになりました。京都の和菓子の中で一つだけ選ぶとしたら、この甘泉堂の水羊羹以外考えられません。 以前はゴールデンウィークから9月末までの販売でしたが、最近はお客さんの要望で4月1日から売っています。私は静岡の新茶が届く頃から、お店に足が向いてしまいます。

参考文献:鈴木宗康・大村しげ(監修)『京のお菓子』中央公論社 1978 (2013.8.15記) |

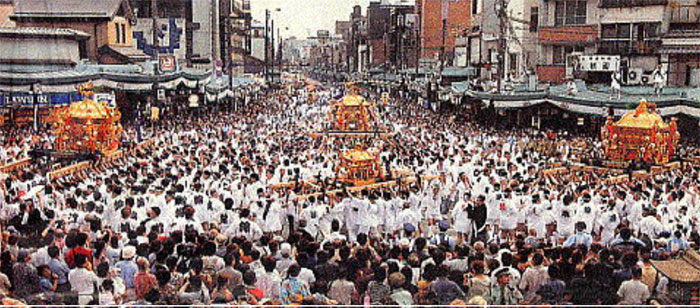

第4回 祇園祭 祇園祭は八坂神社のお祭で、7月1日の吉符入りから31日の夏越の祓えまでの1ヶ月間さまざまな神事や祭事が行われます。八坂神社は京都の中心街、四条通を東に突き当たったところにあります。 私が祇園祭を初めて意識したのは中学2年生の時でした。当時八幡中学校では年に1度、映画鑑賞のために全校生徒を劇場まで連れて行ってくれました。確か、中央劇場までぞろぞろ歩いて「祇園祭」(1968)という映画を見に行きました。中村錦之介主演、岩下志麻、美空ひばり、三船敏郎他オールスター(懐かしい言葉です)が出演し、応仁の乱で中断していた祭を、町衆が結束して復活させようという壮大で面白い映画でした。 さて、祇園祭は17日の山鉾巡行がハイライトとよく言われ、その前夜の宵山、前々夜の宵々山とともに多くの人が繰り出しますが、今回は別の面から、神事としての祇園祭を取り上げてみたいと思います。 祇園祭は疫病退散を祈願した祇園御霊会(ごりょうえ)が始まりです。平安時代初期、都に疫病が大流行しました。当時の人々はこれを怨霊(つまり政治的に失脚して処刑された人の怨み)による祟りととらえ、怨霊が疫神となって猛威をふるっていると考えました。そこで、疫神を鎮めるために平安京の広大な庭園であった神泉苑に、日本の国の数である66の鉾を立てて祭を行い、さらに祇園社から神泉苑に神輿(みこし)を送り、災厄の除去を祈ったのが御霊会です。 宮本組が執り行う大切な神事は、まず7月10日の「神輿洗式」です。午前10時に神輿を洗い清める神水を鴨川から汲み上げます。これは鴨川の水の神様をまず神輿に迎え、八坂さんへ奉じることが祇園祭の神事の始まりであるという象徴的で、一番厳粛な神事です。そして夜8時、八坂神社より御祭神の一つである素戔嗚尊(スサノオノミコト)の神輿が四条大橋に担ぎ出され、朝に汲んだ神水がかけられ祓い清められます。このしぶきを浴びると疫病神を祓うことができるということで、橋の上は黒山の人だかりになるそうです。神輿はこの後、八坂神社に戻ります。 この神輿渡御(写真右)のとき、神輿を先導して御神宝(神様の装束や剣、琴など)を奉持しているのがまさしく「宮本組」の人たちなのです。そしてその御神宝は神輿とともに四条御旅所に安置されます。24日の還幸祭で神輿が八坂神社にお帰りになる時も、御神宝を持つことを許されているのは古来より「宮本組」だけです。 28日には再び神輿洗いが行われ、祭が無事終了したことを感謝して清められます。

さて、今回のお菓子ですが、先に触れました宮本組組長のお店「鍵善良房」さんの「くずきり」をご紹介します。つるんとした喉ごし、絶妙なコシの強さが身上です。材料は葛と黒糖蜜、そして水のみ。葛を水で溶き、湯煎して冷水にとり、細く切るだけ。それが何のにごりもない透明な氷水の入った独特の容器の中でゆらゆらと泳いでいます。カランカランと涼しげな氷の音をさせながら、黒糖蜜につけていただきます。元々、昭和に入った頃、界隈のお茶屋さんや南座の芝居見物のお客様にデザートとして出前していたのが始まりで、昭和30年代に口づてに評判となり、喫茶室でお出しするようになったそうです。私が京都で暮らし始めて間もない頃、お店の急な階段を上り、こじんまりした部屋でいただいた「くずきり」に感動したことをよく覚えています。 (2013.7.12記) |

第3回 水無月 水無月とは6月のことですが、京都には6月30日に食べる「水無月」というお菓子があります。最近では5月半ば頃からあちこちの和菓子屋さんで「水無月」と書かれた貼り紙やのぼりが見られ、初夏の風物詩となっています。 参考文献 浅田ひろみ「水無月考」『和菓子』9(2002) (2013.6.26記) |

第2回 ちまきと川端道喜 京都のことをあれこれ語るのに、私の大好きな和菓子をテーマにして書いていこうと思います。 前回、京都御所出入りの川端道喜について少し触れましたがこの川端道喜という菓子屋は1503年頃の創業、室町時代より御所に行事の為の餅やちまきを納めてきた老舗の中の老舗です。応仁の乱の後、都は荒廃し、朝廷のご難渋は召し上がりものにも事欠くほどで、その時、道喜が毎朝献上した餅は「御朝物(おあさのもの)」と呼ばれ、明治維新まで350年もの間「朝餉(あさがれい)の儀」として続いたというのですから驚きます。詳しいことは15代目川端道喜が岩波新書『和菓子の京都』(1990)に書いています。 昨年末、ひょんなことから16代目の奥様と知り合う機会があり、その御朝物を何年か前に姑である15代目夫人とともに再現した話を伺いました。搗き餅を芯にして、外を塩味の小豆の潰し餡で丸め、野球のボールより少し大きめの形にしたもので、後々は砂糖を少し敷いて、召し上がったと伝えられているそうです。正親町(おおぎまち)天皇くらいまでは召し上がっていたようですが、後水尾天皇の頃には江戸時代になり、幕府から財政援助もあり、もうただご覧になるだけになったようです。ところで、この16代目の奥様は日本画家で、秋野不矩さんとも関わりがあったとのことです。なにかご縁を感じました。

さて、その道喜のちまきです。店ののれんには「御ちまき司

道喜のちまきは吉野葛を練って作った半透明の白い「水仙粽」、それに漉し餡を練り込んだ「羊羹粽」の2種類でどちらも味は淡泊で上品です。1本のちまきに笹を4,5枚使いきっちりと包み、藺草(いぐさ)の殻で巻き締め5本を1つに束ねて、熱湯のぐらぐら煮立っている中へ放り込みます。湯がくことによって、糖分が適度に抜けて、ほどよい甘さになるのだそうです。笹も熱湯をくぐらすことで落ち着いた色合いになります。随分前から良質の笹や吉野葛が入手しづらくなり、材料の確保に苦労されているとのことです。 現在の川端道喜はかつての御所近くから何度か居を移し、下鴨本通り北山南西角にあります。5月と7月は一月前までに予約が必要です。ただ、最近は京都高島屋の地下で曜日によっては買うことができます。 (2013.5.29記) |

第1回 京都御所 私が京都で暮らし始めたのは1977(昭和52)年でしたので、かれこれ36年になります。18歳まで浜松で育ち、浜松人として完成した私は京都での生活が倍になりましたが心身ともに浜松人のままで、ここでは相変わらずよそ者です。冷や汗をかきながら生活をしてきましたが恥をかいていると気づいたのも10年位経ってからでした。

第1回は恐れ多くも「京都御所」についてです。というのも先日1月22日、しらはぎ会京都旅行で見学し、記憶も新しいところ、この4月13日にある集まりで宮内庁京都御所事務所長の北啓太氏の講演「京都御所~その歴史から」を聞く機会に恵まれたからです。 先の拙文、「京都旅行を終えて」に書いたとおり、現在の京都御所は明治2年まで歴代の天皇がお住まいになった内裏ですが、桓武天皇が平安京に遷都された場所はもっと西、現在の千本通がかつての朱雀大路に当たります。 ここで、高校の古典の授業を思い出しましたが、藤原道長の邸宅を土御門殿と言いましたね。中宮彰子はここから入内し、敦成親王(後一条天皇)、敦良親王(後朱雀天皇)を出産したのもこの邸、道長の3女威子が後一条天皇の中宮となり、その立后の祝宴の時に道長が「この世をばわが世とぞ思ふ望月のかけたることもなしと思へば」と歌ったのもこの邸です。つまりここも別の里内裏で現京都御所のすぐ近くにあったようです。 平安京の地図を見てみますと、一条大路と近衞大路の間に土御門大路があります。現在の京都では土御門通というのは存在しませんが一条通、近衞通はそのままあります。藤原摂関家の筆頭である近衞家がこの近衞通に邸があったからそう呼ばれる様になったのは言うまでもありません。 さて、北氏のお話で驚いたことには、武士の時代には皇后や皇太子もおらず、その初期には即位式が何年も経ってから行われたり、崩御の際の葬式すら行われなかったとのことです。それほど貧窮していたのですね。 もう一つ意外だったお話は、崇徳天皇、安徳天皇、順徳天皇と徳がつく天皇は京都以外の地で非業の死を遂げたのだそうです。 都の雅なお話とは程遠いことばかり書いてしまいました。次回は「応仁の乱」の頃、とくに御所の財政が逼迫していた頃、天皇に毎朝「御朝物(おあさのもの)」と称する朝の餅を届け続けた「川端道喜」という和菓子屋さんのことを書きたいと思います。 (2013.4.17記) |

私はてっきり、下鴨神社の御手洗(みたらし)川と思っていました。というのは毎年7月、土用の丑の日、下鴨神社では「御手洗祭」が行われるからです。これは暑さがピークになる土用のこの頃、境内の御手洗池に入り、清水に足をつけて禊ぎをすることから「足つけ神事」ともいわれています。

私はてっきり、下鴨神社の御手洗(みたらし)川と思っていました。というのは毎年7月、土用の丑の日、下鴨神社では「御手洗祭」が行われるからです。これは暑さがピークになる土用のこの頃、境内の御手洗池に入り、清水に足をつけて禊ぎをすることから「足つけ神事」ともいわれています。 ろ、最初に泡が1つ浮き上がり、少し間があってから4つの泡が浮き上がったという逸話があります。それで、ここのみたらし団子は先に1つ、少し間をあけて4つの団子をさしています。タレは醤油と黒砂糖、葛が使われています。炭火であぶってできたお焦げの香ばしさとタレがからみ合って、これがいけるのです。

ろ、最初に泡が1つ浮き上がり、少し間があってから4つの泡が浮き上がったという逸話があります。それで、ここのみたらし団子は先に1つ、少し間をあけて4つの団子をさしています。タレは醤油と黒砂糖、葛が使われています。炭火であぶってできたお焦げの香ばしさとタレがからみ合って、これがいけるのです。 婦人の帽子を黄身餡入り薄紅外郎(ういろう)で仕立てた紅白のお菓子だったのです。作ったのは萬年堂本店で、京都寺町三条で創業、9代目のとき東京遷都とともに東京に移転したお店でした。洋装のための帽子を和菓子で表現した粋なはからいに、帽子屋さんのますますのファンになってしまいました。

婦人の帽子を黄身餡入り薄紅外郎(ういろう)で仕立てた紅白のお菓子だったのです。作ったのは萬年堂本店で、京都寺町三条で創業、9代目のとき東京遷都とともに東京に移転したお店でした。洋装のための帽子を和菓子で表現した粋なはからいに、帽子屋さんのますますのファンになってしまいました。 明治以降、嘉祥の行事はすたれてしまいましたが、昭和54(1979)年、全国和菓子協会が6月16日を「和菓子の日」として蘇らせたのです。なくなってしまった昔の行事は数多く、はかりしれません。現代に復活した「和菓子の日」がもっともっと知られるようになるといいなあと私は思います。

明治以降、嘉祥の行事はすたれてしまいましたが、昭和54(1979)年、全国和菓子協会が6月16日を「和菓子の日」として蘇らせたのです。なくなってしまった昔の行事は数多く、はかりしれません。現代に復活した「和菓子の日」がもっともっと知られるようになるといいなあと私は思います。 私は浜松を離れて40年以上にもなりますが、屋台の引き回しや練りは毎年かかさず見ていて、あのラッパの独特の節回しが聞こえてくると血がさわぎますから不思議です。

私は浜松を離れて40年以上にもなりますが、屋台の引き回しや練りは毎年かかさず見ていて、あのラッパの独特の節回しが聞こえてくると血がさわぎますから不思議です。 そして、下鴨神社と上賀茂神社においては実際の勅使である宮内庁掌典職の掌典が御祭文を奏上し、御幣物を奉納する社頭(しゃとう)の儀がとり行われます。

そして、下鴨神社と上賀茂神社においては実際の勅使である宮内庁掌典職の掌典が御祭文を奏上し、御幣物を奉納する社頭(しゃとう)の儀がとり行われます。 つい先日、NHKのEテレ「グレーテルのかまど」が「柏餅」を取りあげていました。各地の柏餅を紹介していて、突然、浜松の凧揚げ風景が映りビックリしていたら、その後、このエッセイの第6回栗蒸し羊羹で書いた巖邑堂の奥様が出て来られて、さらに驚きました。遠州地方独得の「大柏餅」を息子さんである現当主が実際作っているところも映していました。「大柏餅」は初節句にお祝いをもらうとそのお返しに配るものです。もう長いこと見たことがありませんでしたが、まだ存在するのかとうれしくなりました。

つい先日、NHKのEテレ「グレーテルのかまど」が「柏餅」を取りあげていました。各地の柏餅を紹介していて、突然、浜松の凧揚げ風景が映りビックリしていたら、その後、このエッセイの第6回栗蒸し羊羹で書いた巖邑堂の奥様が出て来られて、さらに驚きました。遠州地方独得の「大柏餅」を息子さんである現当主が実際作っているところも映していました。「大柏餅」は初節句にお祝いをもらうとそのお返しに配るものです。もう長いこと見たことがありませんでしたが、まだ存在するのかとうれしくなりました。 さて、桜にちなんだお菓子は沢山あり何を選ぼうかと随分迷いました。そんなとき、洛北に所用があり北山から地下鉄に乗ろうとして、川端道喜の前を通りかかり、貼り紙を見ますと「4月12、13日、花筏」と書いてありました。道喜は週末に1種類だけ一般に予約販売しているので、このような貼り紙を店先に掲示しています。先代の道喜の著書『和菓子の京都』にもイラストが載っていて、長年写真でしか見たことのなかった薄紫色の細長い花筏(はないかだ)を思い出し、早速注文しました。12日に受け取りに行きまして、店主知嘉子さんと少しお話しました。花筏は水面に散った花びらが帯状に連なって流れていくのを筏に見立てているとのことです。私が想像した、川を流れる筏に桜の花びらが散っている様子ではないそうです。

さて、桜にちなんだお菓子は沢山あり何を選ぼうかと随分迷いました。そんなとき、洛北に所用があり北山から地下鉄に乗ろうとして、川端道喜の前を通りかかり、貼り紙を見ますと「4月12、13日、花筏」と書いてありました。道喜は週末に1種類だけ一般に予約販売しているので、このような貼り紙を店先に掲示しています。先代の道喜の著書『和菓子の京都』にもイラストが載っていて、長年写真でしか見たことのなかった薄紫色の細長い花筏(はないかだ)を思い出し、早速注文しました。12日に受け取りに行きまして、店主知嘉子さんと少しお話しました。花筏は水面に散った花びらが帯状に連なって流れていくのを筏に見立てているとのことです。私が想像した、川を流れる筏に桜の花びらが散っている様子ではないそうです。 今から10年以上前、久しぶりにこの時期に行きましたら、12時から大女将による雛飾りについての説明がありました。ちもとが誇る「紫宸殿写しの古今雛」は130年前の珍しい白木造りで、同じ宮大工の手になるものは皇室にあるとのことです。

今から10年以上前、久しぶりにこの時期に行きましたら、12時から大女将による雛飾りについての説明がありました。ちもとが誇る「紫宸殿写しの古今雛」は130年前の珍しい白木造りで、同じ宮大工の手になるものは皇室にあるとのことです。 さて、雛祭りにちなんだお菓子は「引千切(ひちぎり)」で京都に来て初めて知りました。お餅を丸めて引っ張った形の上に餡玉を乗せ、そぼろ餡かきんとんで飾っています。台はよもぎ餅の時が多く、餡玉がなくて赤や白のきんとんが乗っているものもあります。引きちぎった形は昔、宮中で人手が足りない時に、餅を丸める手間を惜しんで引きちぎったのが始まりということです。それで、取っ手のような角が出ているのが特徴です。

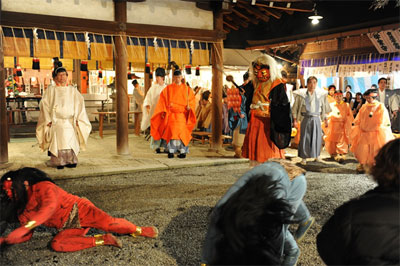

さて、雛祭りにちなんだお菓子は「引千切(ひちぎり)」で京都に来て初めて知りました。お餅を丸めて引っ張った形の上に餡玉を乗せ、そぼろ餡かきんとんで飾っています。台はよもぎ餅の時が多く、餡玉がなくて赤や白のきんとんが乗っているものもあります。引きちぎった形は昔、宮中で人手が足りない時に、餅を丸める手間を惜しんで引きちぎったのが始まりということです。それで、取っ手のような角が出ているのが特徴です。 吉田神社の節分祭では2日夕方6時に、追儺式(ついなしき、鬼やらい神事)が行われ、これまた平安朝初期からの古式に則って赤、青、黄色の鬼が追い払われます。そして、3日節分当日は夜11時から火炉祭(かろさい)が行われます。本社の三ノ鳥居前に、直径5メートル高さ5メートルもの巨大が八角柱型の火炉が設けられ、参拝者が持参した古い神札が納められます。その火炉に浄火を点じ、焼き上げます。その夜空を焦がす光景は圧巻です。私はこの時、古い神札だけでなく、正月飾りや1年間玄関に吊していた祇園祭の粽も納めています。

吉田神社の節分祭では2日夕方6時に、追儺式(ついなしき、鬼やらい神事)が行われ、これまた平安朝初期からの古式に則って赤、青、黄色の鬼が追い払われます。そして、3日節分当日は夜11時から火炉祭(かろさい)が行われます。本社の三ノ鳥居前に、直径5メートル高さ5メートルもの巨大が八角柱型の火炉が設けられ、参拝者が持参した古い神札が納められます。その火炉に浄火を点じ、焼き上げます。その夜空を焦がす光景は圧巻です。私はこの時、古い神札だけでなく、正月飾りや1年間玄関に吊していた祇園祭の粽も納めています。  菓祖神社は意外と新しく、昭和32年に京都菓子業界の総意のもと、果物の祖といわれる橘を日本に持ち帰ったとされる田道間守命(たぢとまもりのみこと)と、日本で初めて饅頭をつくったとされる林浄因命(はやしじょういんのみこと)の2神を菓子の祖神として祀ったのだそうです。

菓祖神社は意外と新しく、昭和32年に京都菓子業界の総意のもと、果物の祖といわれる橘を日本に持ち帰ったとされる田道間守命(たぢとまもりのみこと)と、日本で初めて饅頭をつくったとされる林浄因命(はやしじょういんのみこと)の2神を菓子の祖神として祀ったのだそうです。  節分の2日後、息子の友人が珍しいお菓子を手土産に訪ねて来ました。かわいらしい1口サイズの薯蕷饅頭(じょうよまんじゅう)で、モダンな八つ橋のお店「nikiniki」のお菓子でした。ここが聖護院八つ橋のモダン路線のお店ということは知っていましたが、頂くのは初めてです。左からシナモン(つまりニッキ)、レモン、バニラ、黒糖、クルミの5種類です。私がたいそう喜んだせいか、その十日後、別の用事で再訪した彼は、またまた珍しい同店のお菓子をお土産に持って来てくれました。ソチオリンピックをテーマにしたハート形ロシア国旗とマトリョーシカ、バレンタインにちなんだハートの生菓子です。ニッキの入った生八つ橋の皮で作られていて、中に白こし餡、黒こし餡がそれぞれ入っています。あまりの可愛らしさに息をのみ、食べるのがもったいない程でした。nikiniki本店は四条木屋町の北西角にあります。宝石店のような美しいたたずまいの店舗です。また京都駅八条口にもお店があります。

節分の2日後、息子の友人が珍しいお菓子を手土産に訪ねて来ました。かわいらしい1口サイズの薯蕷饅頭(じょうよまんじゅう)で、モダンな八つ橋のお店「nikiniki」のお菓子でした。ここが聖護院八つ橋のモダン路線のお店ということは知っていましたが、頂くのは初めてです。左からシナモン(つまりニッキ)、レモン、バニラ、黒糖、クルミの5種類です。私がたいそう喜んだせいか、その十日後、別の用事で再訪した彼は、またまた珍しい同店のお菓子をお土産に持って来てくれました。ソチオリンピックをテーマにしたハート形ロシア国旗とマトリョーシカ、バレンタインにちなんだハートの生菓子です。ニッキの入った生八つ橋の皮で作られていて、中に白こし餡、黒こし餡がそれぞれ入っています。あまりの可愛らしさに息をのみ、食べるのがもったいない程でした。nikiniki本店は四条木屋町の北西角にあります。宝石店のような美しいたたずまいの店舗です。また京都駅八条口にもお店があります。

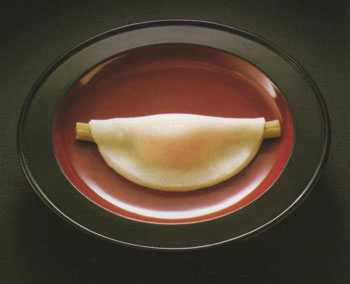

近年、お正月のお菓子として知られるようになった「はなびら餅」。柔らかいお餅から薄いピンク色が透けて、ごぼうが2本はみ出しています。その姿はそれだけで特別なお菓子という雰囲気を醸し出しています。今回はこの「はなびら餅」について書いてみます。

近年、お正月のお菓子として知られるようになった「はなびら餅」。柔らかいお餅から薄いピンク色が透けて、ごぼうが2本はみ出しています。その姿はそれだけで特別なお菓子という雰囲気を醸し出しています。今回はこの「はなびら餅」について書いてみます。 雑煮というので、私はぐらぐらと煮炊きする雑煮と思っていましたが、宮中雑煮は汁のない「包み雑煮」というものです。薄い丸餅の葩の上に赤い菱餅を乗せて、鮎を二匹並べ、京都ですから白味噌を塗って年賀参内の公家百官をはじめ、雑色といった警護にあたる役人にいたるまで、これが配られました。鮎はいつしかゴボウに代わったということです。その場で食べるにしても、持って帰るにしても、自由に折りたたんで食べていたようです。

雑煮というので、私はぐらぐらと煮炊きする雑煮と思っていましたが、宮中雑煮は汁のない「包み雑煮」というものです。薄い丸餅の葩の上に赤い菱餅を乗せて、鮎を二匹並べ、京都ですから白味噌を塗って年賀参内の公家百官をはじめ、雑色といった警護にあたる役人にいたるまで、これが配られました。鮎はいつしかゴボウに代わったということです。その場で食べるにしても、持って帰るにしても、自由に折りたたんで食べていたようです。  昨年末、第7回で取り上げた、道喜の「試みの餅」を前年につづき入手することができました。12月28日に受け取りに行きますと、ちょうど16代目夫人の知嘉子さんが仕事の真最中でしたが、麺棒を手に出てきてくださいました。第2回の稿で触れた通り彼女は画家で、1年前の個展でお目にかかって以来です。ご挨拶もそこそこにすぐに仕事に戻られましたが、蒸し上がった餅をまさに薄く丸く延ばそうというところでした。

昨年末、第7回で取り上げた、道喜の「試みの餅」を前年につづき入手することができました。12月28日に受け取りに行きますと、ちょうど16代目夫人の知嘉子さんが仕事の真最中でしたが、麺棒を手に出てきてくださいました。第2回の稿で触れた通り彼女は画家で、1年前の個展でお目にかかって以来です。ご挨拶もそこそこにすぐに仕事に戻られましたが、蒸し上がった餅をまさに薄く丸く延ばそうというところでした。 京都には表千家、武者小路千家のお家元もいらっしゃいますので、そちらでは初釜にどのようなお菓子を使うのか知り合いに聞いてみました。表千家は「常盤饅頭」という白い薯蕷(じょうよ)饅頭で中は緑色の餡です。千年変わらないという松の翠から、白い饅頭に緑色に染めた白小豆を包んだものです。二つに割ると、あたかも雪の積もった松を思わせ、正月の瑞雪にも似た気品のあるお菓子です。京都の友人と千葉県在住の友人二人とも、虎屋の「常盤饅頭」の時と、花びら餅を使う時もあると言っていました。

京都には表千家、武者小路千家のお家元もいらっしゃいますので、そちらでは初釜にどのようなお菓子を使うのか知り合いに聞いてみました。表千家は「常盤饅頭」という白い薯蕷(じょうよ)饅頭で中は緑色の餡です。千年変わらないという松の翠から、白い饅頭に緑色に染めた白小豆を包んだものです。二つに割ると、あたかも雪の積もった松を思わせ、正月の瑞雪にも似た気品のあるお菓子です。京都の友人と千葉県在住の友人二人とも、虎屋の「常盤饅頭」の時と、花びら餅を使う時もあると言っていました。  武者小路千家のお家元に師事している友人の話では、お家元の初釜には、虎屋の「都の春」という銘のお菓子が使われます。「柳は緑、花は紅」という言葉のように、京の春を緑色と紅色で染め分けて表し、小豆餡を芯に使ったきんとん仕上げとのことです。

武者小路千家のお家元に師事している友人の話では、お家元の初釜には、虎屋の「都の春」という銘のお菓子が使われます。「柳は緑、花は紅」という言葉のように、京の春を緑色と紅色で染め分けて表し、小豆餡を芯に使ったきんとん仕上げとのことです。 11月下旬になると、独特の書体「勘亭流」で歌舞伎役者の名前が黒々と書かれた「まねき」が南座の正面に上がり、いよいよ「顔見せ」、師走がやってくるという気分になります。

11月下旬になると、独特の書体「勘亭流」で歌舞伎役者の名前が黒々と書かれた「まねき」が南座の正面に上がり、いよいよ「顔見せ」、師走がやってくるという気分になります。 芸妓さん、舞妓さんたちは、舞や鼓、三味線等芸事の師匠宅やお世話になっているお茶屋さんを訪れ挨拶します。テレビニュースに取り上げられ、新聞の夕刊に必ず掲載される京舞井上流の家元、井上八千代さん宅では芸舞妓さん達は「おめでとうさんどす。今年もよろしゅうおたのもうします」と挨拶し、家元からは「おきばりやす」とご祝儀の舞扇を受けて、精進を誓います。

芸妓さん、舞妓さんたちは、舞や鼓、三味線等芸事の師匠宅やお世話になっているお茶屋さんを訪れ挨拶します。テレビニュースに取り上げられ、新聞の夕刊に必ず掲載される京舞井上流の家元、井上八千代さん宅では芸舞妓さん達は「おめでとうさんどす。今年もよろしゅうおたのもうします」と挨拶し、家元からは「おきばりやす」とご祝儀の舞扇を受けて、精進を誓います。 つい最近、親しい友人二人が和菓子好きの私に「自分たちの仕事場の近くにとても美味しい和菓子屋さんがあり、お茶席用に注文分だけ作っている。12月13日頃から、餡を包む餅の中に黒ごまの入った試みの餅が登場する」という話をしてくれて、「何?試みの餅?」と思いました。

つい最近、親しい友人二人が和菓子好きの私に「自分たちの仕事場の近くにとても美味しい和菓子屋さんがあり、お茶席用に注文分だけ作っている。12月13日頃から、餡を包む餅の中に黒ごまの入った試みの餅が登場する」という話をしてくれて、「何?試みの餅?」と思いました。 甘泉堂のは漉し餡に小麦粉を入れ、練り、栗を入れたものを型に流すのではなく、竹の皮に包んで蒸し上げています。それで、竹の皮の香りがほんのりついて趣があります。甘さはかなり控えめ、そしてここのは小麦粉が少なく、餡の量が多いせいか、あまりもっちりせずに漉し餡のおいしさが際立つ、贅沢な蒸し羊羹です。

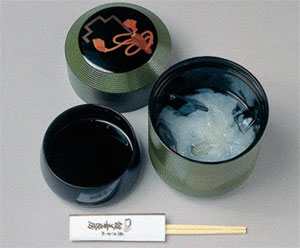

甘泉堂のは漉し餡に小麦粉を入れ、練り、栗を入れたものを型に流すのではなく、竹の皮に包んで蒸し上げています。それで、竹の皮の香りがほんのりついて趣があります。甘さはかなり控えめ、そしてここのは小麦粉が少なく、餡の量が多いせいか、あまりもっちりせずに漉し餡のおいしさが際立つ、贅沢な蒸し羊羹です。 岡持という言葉は蕎麦屋が出前の時に使う木製の手提げの箱のことと思っていた私は、この立派な螺鈿のものも同じ名前かとビックリしました。そういえば、第4回で取り上げた、くずきりの鍵善さんにも同じ螺鈿の岡持が店の棚の上部に飾ってあります。

岡持という言葉は蕎麦屋が出前の時に使う木製の手提げの箱のことと思っていた私は、この立派な螺鈿のものも同じ名前かとビックリしました。そういえば、第4回で取り上げた、くずきりの鍵善さんにも同じ螺鈿の岡持が店の棚の上部に飾ってあります。  そのどれ一つをとっても、まさに栗の王者である。丹波の気候風土は町の中を由良川が流れ、谷が深く昼間と夜間、明け方の温度差が大きいことが栗の生育に幸いしている様である。即ち、明け方の冷え込みが栗の実の糖の消耗を抑え更には粘着性が増し、美味となるのである。」工場敷地内には栗の木150本、1.3トンもの収穫があるそうです。

そのどれ一つをとっても、まさに栗の王者である。丹波の気候風土は町の中を由良川が流れ、谷が深く昼間と夜間、明け方の温度差が大きいことが栗の生育に幸いしている様である。即ち、明け方の冷え込みが栗の実の糖の消耗を抑え更には粘着性が増し、美味となるのである。」工場敷地内には栗の木150本、1.3トンもの収穫があるそうです。 そんな京都で、一口、口にしたら爽やかな涼風が吹いたような気分を味わえるのが、今回ご紹介する甘泉堂の水羊羹です。十分にこしてこして、きめの細かい餡と寒ざらしの寒天でできる水羊羹は絹の舌ざわりで、すべるように喉を通り、甘みは残らず、小豆の香りが広がります。

そんな京都で、一口、口にしたら爽やかな涼風が吹いたような気分を味わえるのが、今回ご紹介する甘泉堂の水羊羹です。十分にこしてこして、きめの細かい餡と寒ざらしの寒天でできる水羊羹は絹の舌ざわりで、すべるように喉を通り、甘みは残らず、小豆の香りが広がります。 最近、青竹に水羊羹が流し込んであって、笹の葉でふたがしてあるものを売る店が増えてきました。

私が最初に求めたのは先斗町駿河屋の「竹露(ちくろ)」でした。青竹の底に穴を開けるキリがついていて、それで小さな穴を開け、笹の葉を取って吸うとするすると口へ入ります。上品に食べようとして底に開けた穴をそっと吹いて、銘々皿なり、懐紙の上へするっと出し、黒文字で頂こうとしてもその吹き方が少しでも強いと水羊羹はお皿の向こうへ飛んで出てしまいます。人前では少々技を要する水羊羹です。そんなわけで、お遣いものには竹筒入りの水羊羹はおしゃれですが、家ではもっぱら甘泉堂の水羊羹です。

最近、青竹に水羊羹が流し込んであって、笹の葉でふたがしてあるものを売る店が増えてきました。

私が最初に求めたのは先斗町駿河屋の「竹露(ちくろ)」でした。青竹の底に穴を開けるキリがついていて、それで小さな穴を開け、笹の葉を取って吸うとするすると口へ入ります。上品に食べようとして底に開けた穴をそっと吹いて、銘々皿なり、懐紙の上へするっと出し、黒文字で頂こうとしてもその吹き方が少しでも強いと水羊羹はお皿の向こうへ飛んで出てしまいます。人前では少々技を要する水羊羹です。そんなわけで、お遣いものには竹筒入りの水羊羹はおしゃれですが、家ではもっぱら甘泉堂の水羊羹です。 お店は祇園四条通の花見小路より1本東の路地を北に入ったところにあります。路地に面して、ショーケースの手前のガラス戸を開けてやりとりすることもできますが、私は左の玄関から入り、最近はそこにあるお座布団に座って、奥様とおしゃべりをします。先月17日、祇園祭の神輿が出発する前も少し時間がありましたので、「第4回 祇園祭」で取り上げた宮本組のことや、祭のご奉賛(寄付)のことなどを伺いました。

お店は祇園四条通の花見小路より1本東の路地を北に入ったところにあります。路地に面して、ショーケースの手前のガラス戸を開けてやりとりすることもできますが、私は左の玄関から入り、最近はそこにあるお座布団に座って、奥様とおしゃべりをします。先月17日、祇園祭の神輿が出発する前も少し時間がありましたので、「第4回 祇園祭」で取り上げた宮本組のことや、祭のご奉賛(寄付)のことなどを伺いました。

昼間行われる山鉾巡行はこの神輿来訪のためのいわば露払い、お清めのような意味合いがあるわけです。

昼間行われる山鉾巡行はこの神輿来訪のためのいわば露払い、お清めのような意味合いがあるわけです。  旧暦6月は現在の7月くらい、炎天が続き、水涸れのする盛夏の月でした。旧暦6月1日は「氷室の節会」といい、御所では冬のうちに貯蔵しておいた氷室の氷を取り寄せ、口にすると夏やせしないということで、臣下に分かち与えていました。

旧暦6月は現在の7月くらい、炎天が続き、水涸れのする盛夏の月でした。旧暦6月1日は「氷室の節会」といい、御所では冬のうちに貯蔵しておいた氷室の氷を取り寄せ、口にすると夏やせしないということで、臣下に分かち与えていました。